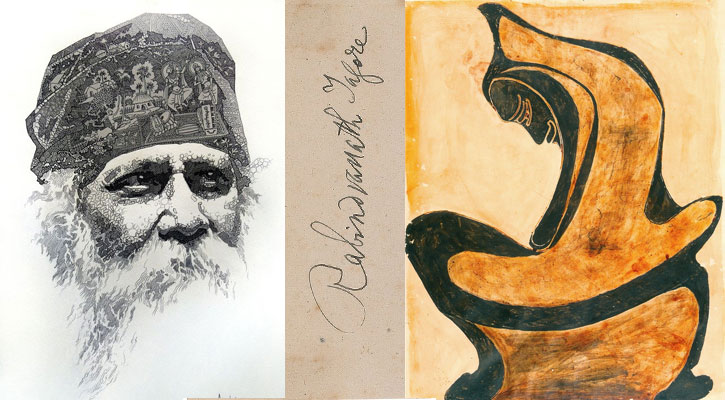

বাংলা সাহিত্যের বরপুত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় জীবনশিল্পী। মানুষের দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ, প্রেম-কামকে অসাধারণ নান্দনিকতায় প্রকাশ করেছেন শিল্পের নানা মাধ্যমে। কখনো কাব্যে, কখনো সুরের মূর্ছনায়, কখনো নাটকের সংলাপে আবার কখনোবা রংতুলিতে। মূলত শিল্পী মানেই জীবনশিল্পী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একমাত্র ব্যতিক্রম, যাকে নির্দ্বিধায় জীবনশিল্পীর পাশাপাশি মৃত্যুশিল্পীও বলা যায়। কারণ, বাস্তবে এবং গোটা বিশ্বসাহিত্যে মৃত্যুর মতো ভয়ংকর, অনাকাঙ্ক্ষিত, বীভৎস বিষয়কে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এবং শৈল্পিক রূপদানে রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ রসোত্তীর্ণ হননি। এ ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়।

বিশ্বসাহিত্যের দিকপাল যেসব শিল্পী রয়েছেন, মৃত্যু নিয়ে তাঁদের সৃষ্ট ধ্রুপদি সাহিত্যের দিকে একবার ক্ষণিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে—গোটা বিশ্বসাহিত্যে রেনেসাঁর আগে এবং পরবর্তী সময়েও ইউরোপের শিল্প-সংস্কৃতি সম্মানের স্থায়ী আসনখানা অর্জন করে নিয়েছিল। আর ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের প্রাণপুরুষদের কয়েকজনের মৃত্যুবিষয়ক শিল্পভাবনা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়।

মৃত্যুর অভিঘাতে জর্জর ইতালীয় শিল্পী অ্যালিগ্যারি দান্তের অমর সৃষ্টি ‘ডিভাইন কমেডি’ মহাকাব্য। তাঁর কৈশোরের প্রেমিকা ‘বিয়াত্রিচ’-এর অকালমৃত্যুর পটভূমিকায় তিনি এ মহাকাব্য সৃষ্টি করেন। কাব্যের শুরুতেই তিনি ‘ইনফার্নো’ অর্থাৎ নরকের ভয়ংকর বর্ণনা দিয়ে মহাকাব্য শুরু করেছেন। এই নরক প্রদেশের চব্বিশটি বৃত্ত প্রদক্ষিণ করতে করতে মৃত্যু সম্পর্কে যে ভীতিপ্রদ এবং শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার দুঃসাহস তো দূরে থাক, মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেও মানুষের সাহস হয় না।

বিশ্বসাহিত্যের অদ্বিতীয় নাট্যকার, অসাধারণ শিল্পী শেকসপিয়ারের নাটকের নায়ক হ্যামলেট বা ম্যাকবেথের মৃত্যুও একই রকম ভয়ংকর, হতাশাব্যঞ্জক এবং করুণ। পাঠকদের মৃত্যুবিমুখ না হয়ে উপায় নেই।

আর এক অনন্য সাধারণ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লোর অবিস্মরণীয় নাটক ‘ড. ফস্টাস’-এর নায়ক ফস্টাস শয়তানের কাছে অলৌকিক ক্ষমতার্জনের শর্তে নিজের আত্মা বিক্রি করেন। নাটকের অন্তিম পর্বে শয়তানরাজ লুসিফার প্রেত, ডাকিনী-যোগিনীসহযোগে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ সঙ্গে নিয়ে ফস্টাসের জীবন হরণ করতে আসেন, যখন তিনি প্রার্থনার সুযোগটুকুও পান না। অর্থাৎ হিমশীতল এক ভয়ংকর মৃত্যু-ভীতি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন।

বিশ্বসাহিত্যে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই জীবনের অনিবার্য পরিণতি রূপে অথবা প্রতিশোধ স্পৃহা বা পাপের ফল হিসেবে মৃত্যু উপস্থাপিত হয়েছে। মৃত্যু সেখানে বিশেষ কোনো শৈল্পিক রূপই লাভ করেনি। রসোত্তীর্ণ শিল্প তো দূরের কথা!

অপর দিকে সুপ্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৈদিক সাহিত্য সহস্র বছরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে, যেখানে জীবন এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রখানা সমান কৌতূহলে, মর্যাদায় কর্ষিত হয়েছে। আর উঠে এসেছে জীবন-মৃত্যুর অনন্য ধারণা, যা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে বিরল। সেই প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যের যোগ্যতম উত্তরসূরি ঔপনিষদিক কবি রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে অনন্য এক শিল্পে রূপদান করেছেন, যা নান্দনিক এবং কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কারণেই তিনি মৃত্যুশিল্পী।

শিল্প জীবনের নির্যাস। একটা জীবন দুঃখ-সুখের বাঁকে বাঁকে তার পথরেখা অতিক্রম করে চলে। সূক্ষ্ম ও মহত্তম শিল্পে তারই প্রতিফলন ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৈশোর থেকে শুরু করে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর অভিঘাত এসেছে। প্রিয়জন-পরিজনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে তিনি যে অসহ্য যন্ত্রণাময় সময় অতিক্রম করে এসেছেন তাকেই নিপুণ হাতে শিল্পে রূপদান করেছেন। তাঁর জীবনে মৃত্যু এসে হানা দিয়েছিল কিশোর বয়সেই, তাঁর মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তারপর একে একে কাদম্বরী বৌঠান, পিতৃদেব, সহধর্মিণী, সহোদর ভাই, কন্যা, পুত্র—কে নেই এই মৃত্যু মিছিলে! ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ যেন কঠোপনিষদের নচিকেতার মতোই যমপুরীতে গিয়ে স্বয়ং মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার আশীর্বাদ লাভ করে এসেছেন। তাই মর্মান্তিক মৃত্যু-যন্ত্রণায় হতবিহ্বল না হয়ে তাকে আপন পৌরুষ দিয়ে জয় করেছেন। সৃষ্টি করেছেন কালোত্তীর্ণ শিল্প।

মৃত্যু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার শুরু কিশোর বয়সেই ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’-র সময় থেকে। তখন পর্যন্ত তাঁর মনে মৃত্যু কোনো তত্ত্ব হিসেবে জেগে ওঠেনি। বরং বলা যায়, আবেগের বশে তিনি লিখে ফেলেছিলেন, ‘মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।’

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মৃত্যুর ভয়ংকর এবং বীভৎস রূপই ফুটে উঠেছে, ‘মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,/রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,”। মূলত মৃত্যু কখনো শ্যাম সমান হয় না। কারণ, জীবন কখনো মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করে না। বরং তাকে ফাঁকি দিয়ে, এড়িয়ে চলতে চায়। রবীন্দ্রনাথও এই সময়ের কবিতাগুলোকে ছেলেমানুষি আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু নবযৌবনের যে সময়টাকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে বলেছেন তাঁর কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করা, সেই ‘কড়ি ও কোমল’ পর্বে এসে তিনি জীবনে প্রথমবার নিবিড়ভাবে মৃত্যুকে উপলব্ধি করলেন। এবং তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ ধারার উদ্ভব ঘটে যে প্রবাহটির পরবর্তী সমগ্র সময় ধরে নানা বাণীতে নানাভাবে প্রকাশ ঘটেছে। প্রথমেই তাঁর কাব্যে অকুণ্ঠ ভাষায় ধ্বনিত হলো সর্বমানবের সর্বকালের আকাঙ্ক্ষার বাণী—‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।’

মনে হয় প্রচণ্ড যন্ত্রণাময়, বেদনাঘন এক আকুল আর্তি! কিন্তু এই নবযৌবনে কেন এমন ব্যথাতুর ক্রন্দন! কেন এ বাঁচার অনন্ত তৃষা! তবে কি কোনো যন্ত্রণা-বিমূঢ় মুহূর্তে কবির অন্তর্লোকে আত্মহননের কোনো ইচ্ছা ঝলসে উঠেছিল? হতেও পারে। তার শিল্পসাধনার সমঝদার সঙ্গী, বন্ধুপ্রতিম মেজ বৌঠানের আত্মহত্যা কবির ভুবন শূন্যতায় ভরিয়ে দিয়েছিল। জীবনের আকুল তৃষ্ণা হয়তো স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তাই নিজেরও অলক্ষ্যে প্রিয় বৌঠানের কাছে যাওয়ার পথ খুঁজেছিল ব্যাকুল আবেগে গুমরে ওঠা অশান্ত মন।

সেখান থেকে নিজেকে জীবনের কলরোলে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছিল ‘প্রাণ’ কবিতাটিতে। এবং পরবর্তী সময়ে মৃত্যুর তত্ত্বটি ক্রমশ আরও সূক্ষ্ম ও শাণিত হয়ে শিল্পোত্তীর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল রবীন্দ্রসাহিত্যে।

সাহিত্য সাধনার উন্মেষ পর্বে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু যে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল কবিচিত্তে, তিনি যে প্রচণ্ড শূন্যতা অনুভব করেছিলেন সেই থেকে তাঁর মৃত্যুকে জানার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সখ্য আছে নাকি বৈরিতা? সখ্য থাকলে তার রূপ কী? মৃত্যুর স্বরূপ কেমন? রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন কালপর্বে এমনি নানা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বারবার উঠে এসেছে। উন্মেষ পর্বের কিছুকাল পরে চিত্রা পর্বে এসে তিনি পরকাল তথা জন্মান্তরে স্থির নিশ্চয় বিশ্বাসের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেন। উপনিষদে বর্ণিত আত্মার অবিনাশিতাকে তিনি ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে কাব্যে বর্ণনা করেন। শৈশবে ঔপনিষদিক মন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা…ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।’—(১। ১। ১৮, কঠোপনিষদ)। এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছেন, ‘অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প’লে পায় কি নিস্তার?’ পরমাত্মা একবার যদি পঞ্চভৌতিক দেহ আধারে ঠাঁই নেয়, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে তবে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনের সঙ্গে সে জড়িয়ে গেল। অনন্তকাল ধরে জীবন-মৃত্যুর এই প্রবাহ চলতে থাকবে। জীবন-মৃত্যু একই পথের দুটি দ্বার। জীবনের দ্বার দিয়ে মানুষের আগমন এবং মৃত্যুর দ্বার দিয়ে নিষ্ক্রমণ। তাহলে কেন আর মৃত্যুশোকে কাতর হওয়া?

আমরা শুধু জীবন-জোয়ারে ভেসে চলি। জীবনের প্রতিই আমাদের সবটুকু আকাঙ্ক্ষা। তাই মৃত্যুর বিরাট পটভূমি আমাদের অগোচরে থেকে যায়। যখন আমাদের আপনজন কেউ জীবনের ছোট্ট গণ্ডি পেরিয়ে মৃত্যুর সেই বিরাট পটভূমিতে এসে হাজির হয় তখন ভয়ে, বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি। অথচ জীবন ক্ষুদ্র, মৃত্যু সুবিশাল। আমার প্রতিনিয়ত অনিবার্য সেই মৃত্যুর দিকে চলছি। তবু জীবন-মৃত্যুর দুয়ারে এসে মায়াভরা জীবনের দিকে চেয়ে আমাদের অজানা দুয়ারটা পার হতে যত ভয়, যত শঙ্কা বোধ করি। রবীন্দ্রনাথ সেই অজানাকে ভালোবেসে তার জয়গান গেয়েছেন—দু’দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে, তাতেই যদি এত ধরে,/ চিরদিনের আসনখানা সে কি শূন্যময়! /জয় অজানার জয়।

জীবন যেমন সত্য, মৃত্যু তার চেয়েও সত্য। অথচ মানুষ শুধু একপেশে দৃষ্টি নিয়ে কাল যাপন করে। মৃত্যুর দিকে সে কখনো ফিরে তাকাতে চায় না। অথচ জীবনের পূর্ণতা মৃত্যুতে। কবি, সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, ‘জীবনের ফুল বড় হয়ে ফোটে মরণের উদ্যানে।’ জীবনের প্রতি যেমন করে ভালোবাসা, মরণের প্রতিও তেমনি ভালোবাসা থাকলে জীবন-মৃত্যুর আর কোনো প্রভেদ থাকে না। জীবনের জন্য আমরা যেমন সবকিছু উজাড় করে দিতে পারি, মরণের প্রতিও তেমনি দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই পরিপূর্ণ দান দিতে চেয়েছেন মরণকে। রবীন্দ্রসাহিত্যের সৌরভ যখন দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে সেই ‘গীতাঞ্জলী’ পর্বে এসে কবির মৃত্যুভাবনা আরও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য লাভ করেছে। তিনি একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে সহজে বলেছেন, ‘মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে/ সেদিন তুমি কি ধন দিবে উহারে।/ ভরা আমার পরাণখানি/ সম্মুখে তার দিব আনি/ শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—’

যে মৃত্যু আমাদের চির অনাকাঙ্ক্ষিত তাকে কি ভরা পরাণখানি দেওয়া যায়? ভরা পরাণখানি দেওয়া যায় একমাত্র প্রিয়তমজনকে। তাহলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু কি সেই পরম সখা যার হাতে নিঃশংসয়ে সর্বস্ব অর্পণ করা যায়! জীবন এবং মৃত্যুর স্বরূপ জানলে বোধ হয় যায়। কবিগুরু যেমন জেনেছিলেন জীবনকে তেমনি জেনেছিলেন মৃত্যুকে। তিনি জীবন আর মৃত্যুর ক্ষুদ্র ব্যবধানকে দেখেছেন ধ্যানী দৃষ্টি দিয়ে। তাই অসংকোচে বলেছেন, ‘মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত/রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা-/চিনিলাম তখনি দোঁহারে।’ এই দোঁহার সঙ্গে সহজ পরিচয় ছিল বলেই তিনি জীবনকে যেমন বিচিত্র নান্দনিকতায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন তেমনি মৃত্যুকে বলেছেন ‘শান্তি পারাবার’। মৃত্যুতে কোনো ভয়-শঙ্কা অথবা বীভৎসতা নেই, আছে এক নিবিড় প্রশান্তি। শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীর যেমন ঘুমের কোলে আরামের আশ্রয় লাভ করে তেমনি রোগ-শোকক্লিষ্ট জীবন-মৃত্যুর আশ্রয়ে এসে শান্তিলাভ করে। তাঁর সাহিত্যে তিনি মৃত্যুর সেই শান্ত, সমাহিত রূপই এঁকেছেন সারা জীবন। তাই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর শান্ত-মধুর রূপের শিল্পী।

বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ- রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে মৃত্যুর এই শৈল্পিক রূপ অন্বেষণ করা যেতে পারে। প্রথমেই ‘বিসর্জন’ নাটকের কথা ধরা যাক। রাজকুলে জন্ম নেওয়া নায়ক জয়সিংহ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় শৈশব থেকে লালিত-পালিত হয়েছে রাজপুরোহিত রঘুপতির আশ্রয়ে। তাকে পিতা বলে জেনেছে। তার আদেশ নত মস্তকে মান্য করে এসেছে। রাজ্যে রাজা নক্ষত্রমানিক্য ঘোষণা করেছেন, তার রাজ্যে ধর্মের নামে হিংস্রতা অর্থাৎ পশুবলি নিষিদ্ধ। আর সেটা করেছেন জয়সিংহের প্রেমিকা অপর্ণার ব্যথায় ব্যথাতুর হয়েই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিত রঘুপতি ছলে-বলে-কৌশলে পশুবলির নামে জীবহত্যার আচার প্রচলিত রাখতে চান। শুরু হয় রাজা ও পুরোহিতের দ্বন্দ্ব। বলা চলে, সত্যধর্ম আর আচারসর্বস্ব ধর্মের দ্বন্দ্ব। আর তার নির্মম শিকার হয় সরল বিশ্বাসী প্রেমিক যুবক জয়সিংহ। তার প্রেমিকা অপর্ণা আর রাজা নক্ষত্রমানিক্য পশুহত্যা বন্ধের জন্য যেমন বদ্ধ পরিকর, তেমনি রাজপুরোহিত ধর্মের জীর্ণ সংস্কার রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ। প্রেম এবং সত্যের পথ সরল। কিন্তু সংস্কারের অন্ধ দানব চলে হিংসা-বিদ্বেষের কুটিল পথে। তাই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রঘুপতি পশুবলির পরিবর্তে তার আদেশ অমান্যকারী রাজার হত্যা কামনা করে এবং জয়সিংহকে মিথ্যা বলে মোহাবিষ্ট করে যে দেবী রাজরক্ত চায়।

একদিকে রাজার নিয়ম এবং প্রেমিকার সকাতর আবেদন আর অন্যদিকে বিদ্বেষপরায়ণ পুরোহিতের খল আদেশ। জয়সিংহ এই বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে হাসিমুখে মৃত্যুর হাতে তুলে দেন। নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে পিতৃব্যকে রাজরক্ত দান করে।

জয়সিংহের মৃত্যু দর্শক-পাঠকের মনে এক নিগূঢ় বেদনার অভিঘাত রেখে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমাজ-সভ্যতার সংকটকালে তেজোদ্দীপ্ত যুবক, যার বুকে প্রেম আছে, আছে সত্য এবং ন্যায়ের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা সেই জয়সিংহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক সত্য স্থাপন করেছেন, মৃত্যু জীবনকে মহীয়ান করে, অমৃত দান করে। সভ্যতার জঞ্জালস্বরূপ কুসংস্কার আর ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়ে সত্যের আলোর উদ্ভাস আনতে পারে একটি মৃত্যু। এখানে জয়সিংহের মৃত্যু আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে না। বরং তার মৃত্যুর জন্য আমাদের অন্তর ব্যথাভারে অবনত হয়, অন্তরে সত্যের আলোক শিখা জ্বলে ওঠে। প্রয়োজনের দিনে এমন মৃত্যুকে বুক পেতে নিতে সংকল্পবদ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি অনন্য সাধারণ নাটক ‘মুক্তধারা’। পার্বত্য প্রদেশ উত্তরকূটের ভৈরব মন্দিরে যাওয়ার পথে রাজা রণজিতের সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার ঝরনার ওপর বিশাল এক বাঁধ তৈরি করে জলস্রোতে বেঁধে দেয়। ফলে শিবতরাইয়ের স্বাধীনচেতা প্রজাদের শস্যক্ষেত খরায় শুকিয়ে যায়। প্রকৃতির ওপর যন্ত্রসভ্যতার প্রবল আস্ফালনে রাজা এবং যন্ত্ররাজ বিভূতি অহংবোধে অন্ধ। শিবতরাইয়ের প্রজারা যে অনাহারে মারা যাবে, তা বিভূতির কাছে তুচ্ছ। বরং বহু বছরের চেষ্টায় সে যে মুক্তধারা ঝরনাকে বহু কসরত করে বহু প্রাণের বিনিময়ে বাঁধতে পেরেছে, তাতে তার গর্বের শেষ নেই। সঙ্গে শিবতরাইয়ের প্রজাদের শোষণ করার নতুন পথও খুলে যায়। কিন্তু প্রকৃতিতে সবকিছুর প্রবাহ যে অবাধ, তা গর্বান্ধ রাজা এবং তার পারিষদগণ বুঝতে সমর্থ না হলেও মানবিকতায় পূর্ণ যুবরাজ অভিজিৎ উপলব্ধি করে এবং মুক্তধারার ঝরনাকে বন্ধনমুক্ত করার সংকল্প নেয়। ভৈরব পূজার দিন রাজার অলক্ষ্যে সে বাঁধের যেখানে খুঁত ছিল, সেখানে আঘাত হেনে বাঁধ ধ্বংস করে মুক্তধারার স্রোতে অবাধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি ঝরনার দুর্দমনীয় প্রবল স্রোতে সে নিজেও আত্মাহুতি দেয়।

মানুষের কল্যাণের জন্য যুবরাজ অভিজিতের যন্ত্রসভ্যতা তথা শোষক পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে এই যে আত্মোৎসর্গ এখানে পাঠক এবং দর্শক মৃত্যুকেই বাহবা দেবে! অর্থাৎ মৃত্যু এখানে কাঙ্ক্ষিত এবং বরণীয় হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নিপুণ শৈল্পিক ছোঁয়ায়।

আর একটি নাটকের অবতারণা করে প্রবন্ধের ইতি টানব। তা হচ্ছে ‘ডাকঘর’। নাটকটি সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে অত্যুৎকৃষ্ট শিশুতোষ এবং অদ্বিতীয় দার্শনিক তথ্যবহুল নাটক।

নাটকে অমল একজন অনাথ শিশু যে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তার ধূসর প্রহর কাটছে। নিঃসন্তান দম্পতি মাধব দত্তের পরিবারে সে ঠাঁই পেয়েছে। কবিরাজ তাকে কঠোরভাবে বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছে, এমনকি বাইরের আলো-বাতাসও তার জন্য নিষিদ্ধ। তাই চার দেয়ালের ঘেরাটোপে বন্দি অমলের মন ‘দূরে কোথায় দূরে দূরে’ ঘুরে বেড়ায়। বাইরের জগতের খবরের অপেক্ষায় সে উন্মুখ। যতক্ষণ জেগে থাকে তার ঘরের সামনে দিয়ে দইওয়ালা, প্রহরী, মোড়ল যারাই যায়, সবাইকে ডেকে ডেকে সে যা কিছু প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে, সবকিছুর বর্ণনা শোনে। তারই সমান বয়সী শিশুরা জানালার সামনে দিয়ে খেলতে যায়, মালীর মেয়ে সুধা যায় ফুল তুলতে। ঠাকুরদা আসেন দূরের জগতের বিচিত্র সব খবরাখবর নিয়ে। তাদের সবার সঙ্গে অমলের প্রাণের যোগ। কিন্তু মরণব্যাধি তাকে সবার থেকে আলাদা করে রেখেছে।

একদিন খবর এলো তার জানালার সামনে রাজার ডাকঘর বসবে। অমল সাগ্রহে অপেক্ষায় থাকে, ডাকঘর বসলে রাজা তাকে চিঠি লিখবেন। তত দিনে তার আয়ু গেছে ফুরিয়ে। শুধু মৃত্যুর মাহেন্দ্রক্ষণটুকু বাকি। যেদিন রাজার নাম করে কঠোর-প্রাণ মোড়ল একখানা সাদা কাগজ তার কাছে পৌঁছায় সেদিন তার চোখের ওপর থেকে সব আলো মুছে গেছে। কিন্তু রাজদূত এসে সেদিন জানায় যে স্বয়ং রাজা আসছেন অমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পরক্ষণেই রাজার আগমন বার্তা নিয়ে রাজকবিরাজ এসে ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দেন। অমল শেষ ঘুমে ঢলে পড়ে। পরক্ষণেই সুধা তার জন্য ফুল নিয়ে রাজকবিরাজকে অমলের কানে কানে বলতে বলে, ‘বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।’

এই যে আমরা সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে প্রাণপণে মৃত্যুর দোরটা আগলে রাখতে চাই রাজকবিরাজ সে দোরটা একদিন উন্মুক্ত করে আমাদের মহাকাশের তারকার আলোর সঙ্গে যোগ করে দেন। জীবনের সুধা তখনো আমাদের ভোলে না। এই ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা থেকেই হয়তো জীবনের পুনরাবর্তন শুরু হয়।

‘ডাকঘর’ নাটকে একটু একটু করে অমলের এই যে মৃত্যুর দিকে যাত্রা যেন সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসানে পরম শান্তিময় বিশ্রামের ইঙ্গিত দেয়। অমলের মতো একজন অনাথ, নিষ্পাপ শিশুর যে রোগ যন্ত্রণা, তা পাঠককে যেমন বিশ্ববিধানের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে তেমনি রাজার আগমনের অপেক্ষায় মৃত্যুর দিকে তার এক একটি পদক্ষেপ, দর্শক সেখানে মৃত্যুভয়ে শিহরিত, আতঙ্কিত না হয়ে নাট্যকারের নির্দেশিত পথে ভাবতে দুঃসাহসী হয় যে মৃত্যুই অমলের সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পারে, তাকে শান্তির আশ্রয় দিতে পারে। এখানে বিশ্বকবির মহান ভাবনায় মৃত্যু এক অনবদ্য শৈল্পিক রূপ পেয়েছে। সে মৃত্যু শান্ত, নশ্বর, মধুর, মোহনীয়। তাই রবীন্দ্রনাথ এক অদ্বিতীয় মৃত্যুশিল্পী।

জীবনের সব দুঃখ-যন্ত্রণাকে স্বভাবজাত সংযম, ক্ষুরধার চৈতন্য, নান্দনিক বোধ দিয়ে যদি সৃষ্টিশীলতার প্রবাহে একাকার করে দেওয়া যায়, তবেই মহৎ শিল্প সৃষ্টি সম্ভব। বাস্তব জীবনে অমলের মতো বয়সে মারা গিয়েছিল কবির প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র শমী। তাকে যখন শেষকৃত্যের জন্য সবাই নিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ তখন একজন পিতার দুঃসহ দুঃখ-দহন ভুলে সৃজনশীলতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন,‘আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে/ আমারে যে জাগতে হবে/ কি জানি সে আসবে কবে…।’ এমনি করে জীবন এক একটা মৃত্যুবাণ ছুড়েছে রবীন্দ্রনাথের দিকে আর তিনি অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সৃষ্টি সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। আর সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে জীবন-জগৎ সম্পর্কে এমন নির্মোহ লাভ করেছেন যে জীবন-মৃত্যুকে তিনি অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার মতো বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছিলেন। চরম ঔদাসীন্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন, ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, বিরহ-দহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।’

সেই অনন্তের সন্ধান যাকে আকুল করেছে, তৃষ্ণার্ত করেছে তার কাছে জীবন-মৃত্যু একাকার হয়ে গেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যে মৃত্যু শান্ত-মধুর রূপে এক অনন্য শিল্প হয়ে উঠেছে।